Soin essentiel dans la prise en charge d’une plaie, le pansement a pour but de favoriser la cicatrisation et de prévenir l’infection. Pratiqué depuis l’antiquité, cet acte respecte aujourd’hui des principes d’hygiène et d’asepsie. Le matériel disponible est divers et adapté à chaque type de plaie.

Les étapes de la cicatrisation

Qu’elle soit d’origine traumatique ou qu’elle soit liée à une intervention chirurgicale, toute plaie est une effraction cutanée. L’organisme met alors en œuvre des mécanismes ayant pour objectifs : la réparation tissulaire et la lutte contre les infections.

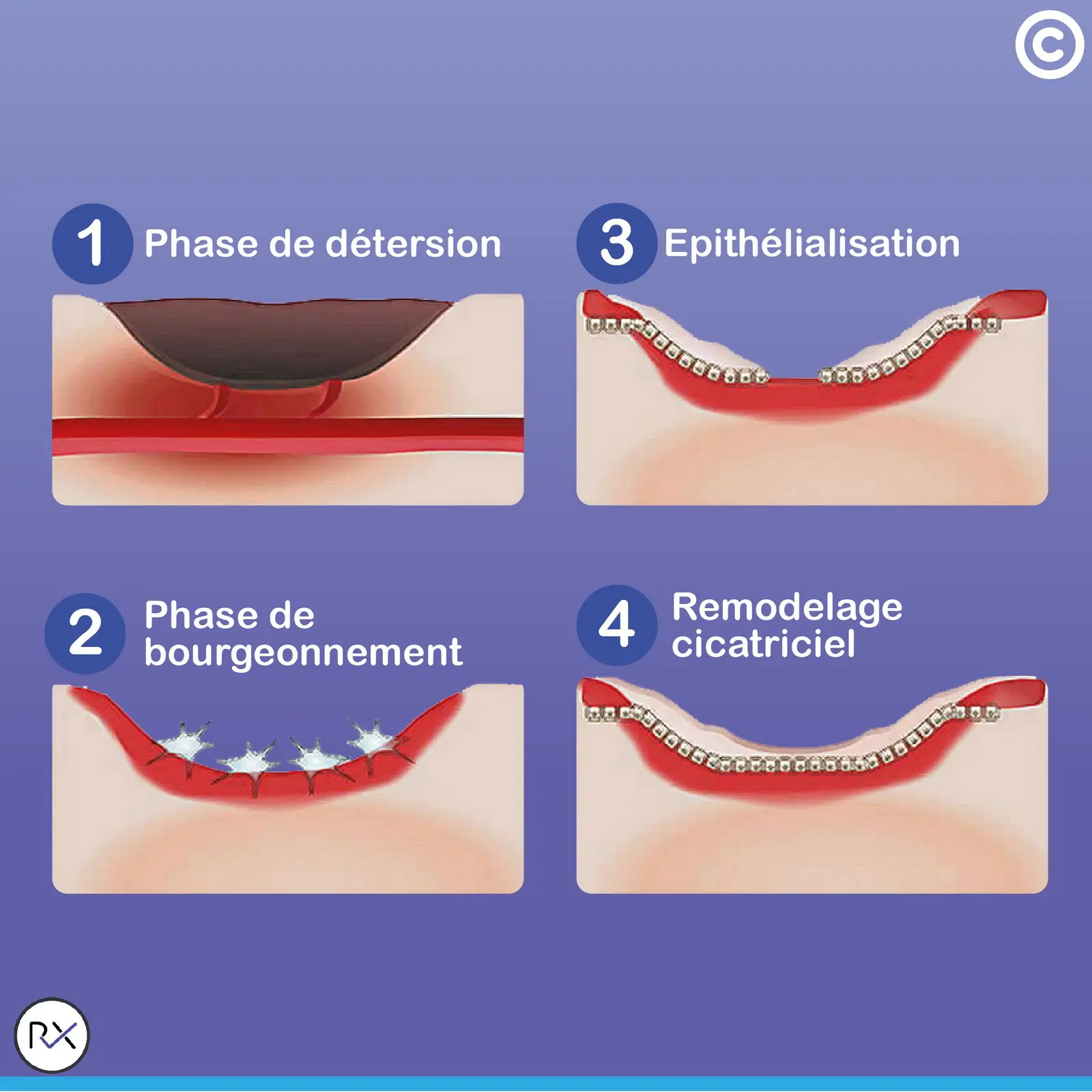

La cicatrisation peut se définir en trois étapes se chevauchant dans le temps:

- La phase vasculaire et inflammatoire : Elle dure de 2 à 4 jours.

- Un caillot se forme afin notamment de stopper le saignement.

- Les cellules qui participent à la réaction inflammatoire vont migrer et assurer une détersion de la plaie.

- La phase de réparation tissulaire : Elle dure entre 10 et 15 jours.

- Bourgeonnement : La prolifération des fibroblastes et l’angiogenèse vont aboutir au comblement de la plaie. La cicatrice a alors un aspect rouge et granuleux.

- Épithélialisation : Des cellules épithéliales migrent à partir des berges. La plaie se referme.

- La phase de maturation : Elle dure de 2 mois à 2ans.

- Diminution des tissus de granulation. Remodelage de la cicatrice qui devient plus souple.

- Modification du collagène. Consolidation des nouveaux tissus encore fragiles, jusqu’à retrouver 80% à 90% de la force initiale.

Une peau lésée sera toujours plus fragile et moins élastique malgré le processus de cicatrisation.

Une plaie est dite « chronique » quand elle n’est pas cicatrisée dans un délai de 4 à 6 semaines (HAS 2010), malgré des soins adaptés. En l’absence de retard de cicatrisation la plaie est dite « aiguë ».

Qui prescrit ?

La réalisation, la surveillance et le renouvellement de pansement non médicamenteux relèvent du rôle propre de l’IDE (Article R4311-5 du Code de la Santé Publique).

La réalisation et la surveillance des pansements spécifiques, mais aussi le renouvellement et l’ablation des pansements médicamenteux sont des actes prescrits (Article R4311-7 du CSP). L’ablation du matériel de réparation cutané (sutures, agrafes…), souvent associée au pansement, est également un acte prescrit par un médecin.

L’évolution du métier d’infirmier ces dernières années est suivie par des réformes donnant de nouveaux droits aux IDE. La prescription en est un exemple. En effet, l’arrêté du 20 mars 2012 lui permet de prescrire certains dispositifs médicaux (DM). La liste des DM autorisés comprend notamment les pansements secondaires, non médicamenteux et les moyens de fixation (bandes, compresses, etc.)

De plus, il est possible dans certaines conditions strictement définies, avec une information du médecin traitant, de prescrire des pansements primaires et interfaces médicamenteuses.

Choisir le pansement

Quand il choisit le pansement, l’infirmier a pour objectif de favoriser la cicatrisation. Pour cela, il doit maintenir la plaie dans un milieu favorable. Ce milieu a été décrit pour la première fois par le Professeur Winter en 1962. Ce doit être humide afin de faciliter la migration cellulaire.

Le pansement doit :

- Favoriser ce milieu humide

- Éviter un excès d’exsudats

- Prévenir le risque infectieux. Il est stérile et protège du milieu extérieur

- Assurer les échanges gazeux

- Ne pas être traumatique

L’infirmier doit bien entendu respecter les règles d’asepsie lors de la réfection du pansement.

Pour ce soin, l’IDE dispose de différents types de pansements et utilise le plus adapté. Toutefois cette variété rend parfois difficile le choix du pansement.

Il faut alors considérer la plaie : Est-elle chronique ou aiguë ? Est-elle sèche ou exsudative ? Hémorragique ? Infectée ? Malodorante ? Quel est son stade de cicatrisation ?

Les pansements peuvent être classés en 5 catégories :

- Sec, non médicamenteux. Il sert alors à isoler la plaie du milieu extérieur.

- Hydratant, lorsque la plaie est trop sèche. Le milieu humide favorise la cicatrisation.

- Hydrocolloïdes (dermabrasion, désépidermisation)

- Tulles gras, Interfaces (phase de bourgeonnement et plaies post opératoires suturées)

- Pansements à l’acide hyaluronique (phase de bourgeonnement, épithélialisation)

- Hydrogels (détersion des plaies fibrineuses ou nécrotiques, non exsudatives)

- Absorbant, pour les plaies exsudatives.

- Hydrocellulaires (pour les plaies modérément exsudatives en phase de bourgeonnement)

- Hydrofibres (plus absorbants)

- Bactéricide, il s’utilise sur des plaies infectées et/ou malodorantes.

- Pansements au charbon (plaies malodorantes, cancéreuses)

- Pansements à l’argent (plaies infectées)

- Hémostatique

- Alginates (pour les plaies hémorragiques ou fibrineuses humides)

Ces différents pansements sont au contact de la plaie. Ils peuvent posséder ou non un système de fixation. Pour les interfaces ou les tulles par exemple, un maintien est nécessaire avec des compresses stériles, une bande ou un adhésif.

Le choix du pansement primaire, au contact de la plaie est important. En effet, un mauvais choix de pansement peut retarder le processus de cicatrisation.

Les autres solutions favorisant la cicatrisation

Il existe d’autres solutions afin de favoriser la cicatrisation. La détersion de la plaie, qu’elle soit naturelle ou mécanique est une phase importante. Les Hydrogels facilitent notamment cette détersion.

Une autre méthode est possible, la larvothérapie. Des larves de mouches choisies et préparées en amont, sont déposées sur la plaie fibrineuse infectée ou non. Le traitement dure entre 2 à 4 jours. Les larves nettoient ainsi la plaie en ingérant les tissus nécrosés ou infectés.

Dans le cas de plaies traumatiques ou chirurgicales avec une importante perte de substance ou en deuxième intention dans certaines plaies chroniques, la thérapie par pression négative (TPN) peut être envisagée. Il s’agit d’une thérapie active qui consiste à appliquer sur la plaie une pression inférieure à la pression atmosphérique. Ce pansement est raccordé à une source de dépression et un système de recueil pour les exsudats.

La TPN accélère les phases de détersion et de prolifération et nécessite une formation du personnel soignant. Ce soin est prescrit après un avis spécialisé et doit débuter en établissement de santé.

Quel que soit le type de plaie, le suivi de l’évolution est primordial.

Même si le pansement est prescrit par le médecin, en service comme à domicile, l’infirmier a un rôle essentiel. Il est celui qui refait le pansement, qui observe les changements (présence de fibrine, quantité d’exsudats, caractéristiques des berges, etc.). Il peut alerter si l’indication ne convient plus.

L’IDE peut aussi enrichir ses connaissances et posséder ainsi une expertise précieuse dans ce domaine. Le diplôme universitaire (DU) « Plaies et Cicatrisation » est proposé dans la plupart des villes en France.